MASSONERIA /11 - SAPERI ARCANI: l'Ermetismo

Continuiamo il percorso di conoscenza dei "saperi massonici", ovvero quelle pseudo-scienze alle quali nel periodo di incubazione della Massoneria veniva dato credito scientifico e che, dopo essere decadute per la loro comprovata fallacia, sono state mantenute per i loro contenuti simbolici ed esoterici. Oggi è la volta dell'Ermetismo.

Un’importanza notevole nel panorama dei saperi massonici ha l’ermetismo, che svolge un ruolo di raccordo fra alchimia e egittologia, sempre chiaramente in chiave gnostico esoterica. Per comprenderne i tratti essenziali è necessario fare una ricognizione storica sull’ingresso di questa materia nella cultura occidentale, ricordando sempre che il periodo di incubazione della Massoneria è quello di transizione fra il Medioevo e l’Età Moderna, un periodo dove la religione cristiana stava iniziando a perdere la sua unità e il suo ruolo di fondamento del sapere, mentre la scienza non aveva ancora sviluppato i suoi canoni per definire un metodo sistematico; dunque un’epoca dove spiritualità e superstizione, relativo e assoluto, leggenda e storia, vero e falso non sempre avevano confini ben marcati, né sul piano religioso, né su quello scientifico. In questo contesto trovò spazio anche l’ermetismo di cui ora parliamo.

Con ermetismo, o “filosofia ermetica”, ci si riferisce a vari autori, probabilmente greci, la più parte sconosciuti, che in lingua greca elaborarono durante il periodo della cultura ellenistica greca e romana, a cominciare dal II secolo d.C., un complesso di dottrine mistico-religiose e filosofiche alle quali si affiancarono teorie astrologiche di origine semita, elementi della filosofia di ispirazione platonica e pitagorica, credenze gnostiche e antiche procedure magiche egizie.

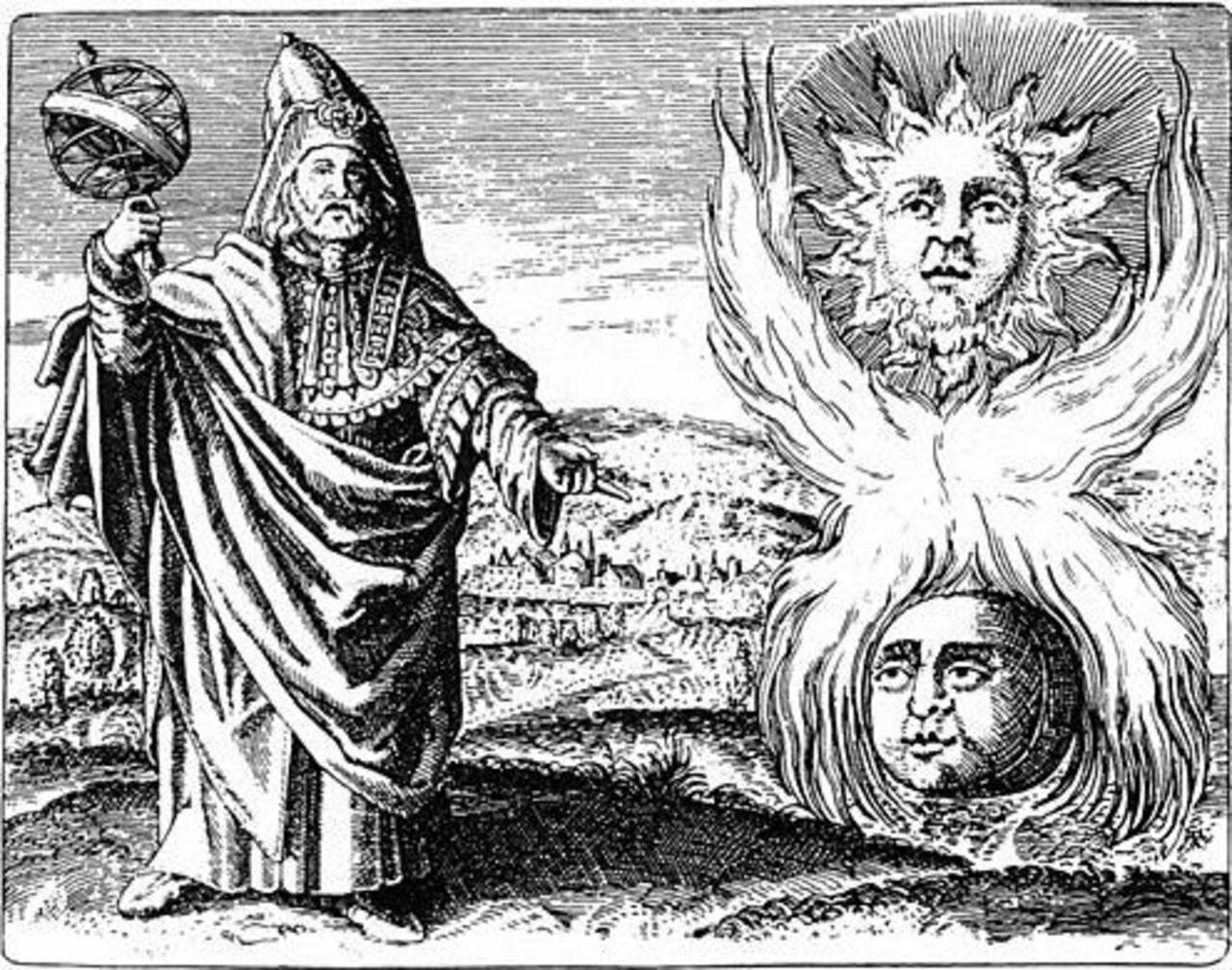

La denominazione della corrente trae origine dal suo leggendario fondatore Ermete Trismegisto (cioè «Ermete il tre volte grandissimo»). Nell'atmosfera sincretica dell'Impero romano, al dio del lògos (pensiero e parola) e della magia “Ermes” era stato aggiunto infatti come epiteto il nome greco (trismeghistos) del dio egizio delle lettere, dei numeri e della geometria “Thot”.

Ciò che connota l’ermetismo è un interesse religioso e mistico centrato sulla cosmogonia: una concezione dell'universo, basata sull’interconnessione tra le sue parti, il microcosmo dell'individuo connesso al macrocosmo dell'universo. Questa interdipendenza tra l'uomo e le stelle si fonda sulle leggi astrologico-magiche di “simpatia” e “antipatia”, che solamente la rivelazione ermetica può aiutare a scoprire per consentire il raggiungimento di quella catarsi intellettuale atta a realizzare il destino dell'anima dopo la morte e della sua reincarnazione e ascesa al mondo celeste: temi questi che nella tradizione ermetica vengono riferiti in particolare al mondo culturale della antichissima religione e dei riti egizi.

Tema centrale dei testi ermetici è dunque il rapporto tra l'uomo e Dio che sfugge nella sua totale trascendenza all'intelletto ordinario. L'uomo però può cogliere l'essenza divina elevando il proprio stato di coscienza tramite la gnosi, un processo di natura sovrarazionale dovuto all'illuminazione proveniente da Dio che conduce l'uomo a facoltà spirituali superiori, come l'estasi, e al ritorno dell'anima al suo Creatore.

Un'altra via, indiretta questa, per la conoscenza di Dio è costituita dalle tracce, le vestigia, che Dio ha lasciato nella creazione della natura, che consistono nel principio di analogia tra aspetti diversi della realtà, ossia nella connessione occulta tra qualità appartenenti a contesti in apparenza dissimili o slegati tra loro, ad esempio tra il metallo Ferro, il pianeta Marte e l'archetipo della guerra (o della virilità), in cui l'uno assurge a simbolo dell'altro.

L'analogia valeva anche come riproduzione in scala del grande nel piccolo: se l'universo ad esempio costituiva il macrocosmo contenente in sé ogni parte, l'uomo a sua volta rappresentava un microcosmo che conteneva il tutto in miniatura. In tal modo l'analogia poteva rendere ragione della molteplicità dei fenomeni apparentemente priva di ordine, pervenendo a una sintesi unitaria come quella formulata da Ermete Trismegisto nel celebre testo a lui attribuito, "La Tavola di Smeraldo":

«Ciò che è in basso è come ciò che è in alto,

e ciò che è in alto è come ciò che è in basso,

per fare i miracoli della realtà Una.»

In quel mondo materiale dove l'uomo per una colpa è caduto e da dove, per la sua natura originaria divina, può compiere la sua risalita verso il creatore, non tutti potranno però realizzare il loro divino destino: solo pochi eletti, in grado di trasformare la carne e la materialità in strumenti di elevazione, saranno in grado di tornare a Dio. Come si vede, oltre ai chiari elementi gnostici (alla Gnosi dedicheremo uno dei prossimi capitoli sui “saperi massonici”) ci sono punti di collegamento con i princìpi alchemici ed iniziatico esoterici.

La fortuna dell’ermetismo ebbe origine con la rapida diffusione e il credito profondissimo, dato ai suoi testi come autentici portatori di un’antica sapienza, che ricevette quando arrivò in Italia da Costantinopoli nel pieno del XV secolo. Durante un viaggio in Macedonia e nella regione di Costantinopoli, il monaco Leonardo da Pistoia scoprì quattordici libri del Corpus hermeticum, il più importante testo greco di Ermete Trismegisto, creduto essere un personaggio realmente vissuto e contemporaneo del profeta biblico Mosè, tanto che nel bellissimo pavimento del Duomo di Siena lo raffigurarono (e vi è tuttora) senza che questa cosa fosse considerata blasfema ed estranea alla fede cristiana. L'opera del Corpus hermeticum scoperta da Leonardo da Pistoia era la copia appartenuta a Michele Psello, noto letterato bizantino, risalente all'XI secolo. Ritornato a Firenze, il monaco consegnò il Corpus hermeticum a Cosimo de'Medici, che non più tardi del 1463 incaricò Marsilio Ficino di tradurre l'opera dal greco al latino. In quei libri si volle rintracciare, per il loro contenuto religioso, una sorta di primitiva rivelazione cristiana o prisca theologia che si era già espressa nelle filosofie antiche ed alla fine era giunta al suo perfezionamento con il Cristianesimo.

A partire dal XVII secolo, quando il filologo Isaac Casaubon (1559-1614) nel De Rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes XVI (1614) mostrò che i testi che la tradizione attribuiva all'antichissima sapienza egizia erano stati, in verità, redatti ai primi secoli dell'era cristiana, il loro influsso sulla filosofia europea iniziò a declinare, ma continuò a scorrere sotterraneo nei secoli XVII e XVIII, rinvigorendosi con gli apporti dell'esoterismo e delle scienze occulte. Fu per questo motivo che la cosiddetta "filosofia ermetica" continuò a essere al centro di società segrete di iniziati, come quelle dei Rosacroce, o quella della Massoneria che vi pesca a piene mani poiché, nel suo complesso, la "letteratura ermetica" è una categoria di papiri contenenti incantesimi e procedure di iniziazione, dunque di formule e riti che ben si adattano al contesto massonico. Un contesto che, mano a mano che avanziamo nella conoscenza dei “saperi arcani” propri della Massoneria, è sempre più evidentemente opposto al cristianesimo.

- TUTTI I PRECEDENTI ARTICOLI SUL TEMA MASSONERIA SONO NELLA SEZIONE "STORIA" DEL PRESENTE SITO